データで見る2025年の日本:デジタル化と持続可能性への挑戦

今の日本は、人口減少や高齢化、デジタル化の遅れなど、様々な社会課題に直面しています。新年というにはすこし遅くなってしまいましたが、2025年を展望するにあたり、さまざまな課題の中から、「労働力不足」「高齢化」「地球温暖化」の解決に向けた兆しをデータから読み取ってみましょう。

■労働力不足への対応- 企業のDX推進が進む

2024年の年間出生数が70万人を切ったことが大きな話題となりましたが、急速な高齢化による労働力の不足は深刻化しています。対策として、企業のDXによる生産性の向上は重要な課題です。

ITRが毎年実施しているIT投資動向調査によれば、2024年度(2024年4月〜2025年3月)のIT予算額は前年度から「増額」したとする企業が44%となりました。また、2025年 度は「増額」を見込む企業が45%とさらに多くなっています。また、DX関連予算とAI関連予算の計上状況を見ると、DX関連予算は82%、AI 関連予算は70%の企業が計上しています。

これらの予算の使い道ですが、2025年度に新規に導入する可能性があるIT製品・サービスとして第1位は生成AI、2位はAI /機械学習プラットフォーム、3位はチャットbot / チャットサポートと1位から3位までをAI関連が占めました。投資増額が期待される製品_サービスしても、1位が生成AI、2位がAI/機械学習プラットフォームとなっています。3位にはローコード/ノーコードツール開発、5位にはBI/ セルフサービスBI/ダッシュボードがランクインしており、DX推進で重要とされる「開発の内製化」や「データ分析活用」への取り組みが進んでいることが伺えます。また、投資を増やす対象として6位に「UEM(統合エンドポイント管理)」、10位に「脆弱性診断」といったセキュリティ関連投資もランクインしていました。

DXに取り組んでも成果がなかなか見えないと言われることもありますが、IPAが公表した「DX動向2024」によると2023年度、DXに取り組む日本企業の64%が「成果がでている」と回答しています。項目別に見ると7割以上が成果を感じているのは「アナログ・物理データのデジタル化」「業務の効率化による生産性の向上」といったDX取り組みの最初の段階ですが、2023年には「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化」についても半数以上がある程度以上の成果がでていると感じており、日本企業のDXもようやく進み始めた兆しが見えます。

■高齢化への対応 - 医療と介護の課題を解決するデジタル技術

高齢化を語る時によく言われるのが「2025年問題」と「2040年問題」です。2025年には団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となり、日本の総人口の約18%を占めるようになります。さらに2040年には、この世代の子供たちである団塊ジュニア世代(1971〜1974年生まれ)が65歳以上の高齢者となり、約4,000万人、総人口の35%を高齢者が占めるようになります。2040年が高齢化のピークとなりこからは年間死亡者数が170万人を超える多死社会へと突入します。

超高齢化社会では当然、医療と介護へのニーズが高まります。2025年の医療福祉分野の労働需要は約940万人(全就業者数の14〜15%程度)と推計されていますが、2040年の段階ではこれが1,070万人程度(全就業者数の18〜20%程度)にまで増加します。労働人口が減少している中でこれを確保することは大変困難になることが予想されます。

加えて、医師の高齢化問題も深刻です。少し古いデータですが、病院勤務の医師の平均年齢は1998年には41.0歳でしたが、2022年には45.4歳まで上昇しています。同じく、診療所に従事する医師の平均年齢は、年間で58.3歳から60歳に上昇しました。2022年の段階で病院勤務の医師のうち60歳以上の割合は18%、診療所に従事する医師で60歳以上が53%を占めます。このままの傾向が続くと、2025年の病院勤務医師の平均年齢は45.8歳、診療所の医師の平均年齢は60.8歳と推定されます。さらに2040年にはそれぞれ49.0歳、62.9歳とさらに高齢化が進む予想です。

診る人も介護する人も高齢化し、人員確保が厳しくなる中、頼るのはやはりデジタル技術になります。患者の基本データを扱う電子カルテについては、国は2030年までに電子カルテ普及率100%を目指していますが、2023年10月時点で55%にまで達しています。医師の高齢化により引き継ぎが重要な課題になる中、電子カルテの普及と標準化は重要な課題です。

また、入院、来院、在宅の患者数を調べると、来院患者数は2025年にピーク、入院患者数は2040年にピークを迎えるのに対し、在宅患者の数は2040年以降のピークが見込まれています。いま、在宅患者の多くは医師の訪問診療を受けていますが、医師も高齢化が進み不足してくることを考えるとオンライン診療で代替していくことが必須です。2023年3月時点で、オンライン診療に対応できる医療機関の数は全体の16.0%とまだまだ少ない状況です。都道府県別では、山形県(42.8%)、長野県(39.3%)高知県(38.7%) が高くなっており、すでに高齢化が進行している課題先進地域でオンライン診療への取り組みも進んでいる様子がうかがえます。

介護の領域では、介護ロボットの活用が期待されます。日常的な介護ロボットの利用は、入所型施設では入浴支援ロボット、移乗を支援するマッスルスーツなどの導入が6.8%、利用者の移動を支援するロボットが5.3%の導入率ですが、排泄支援、転倒通知、コミュニケーションロボットなどの導入は1%台です。訪問系事業者ではいずれのロボットも1%未満の導入率で、在宅介護にはほとんど活用されていません。介護従事者の負担軽減のためにも導入を進めることが必要です。

■地球温暖化〜風力中心に再生可能エネルギー比率が高まる

政府は、第6次エネルギー基本計画の中で、2030年度の電源構成に占める再生可能エネルギーの比率を36〜38%とする目標を掲げています。2023年度の実績ベースの日本の再エネ比率は約26%程度であり、太陽光発電が大きな割合を占めています。

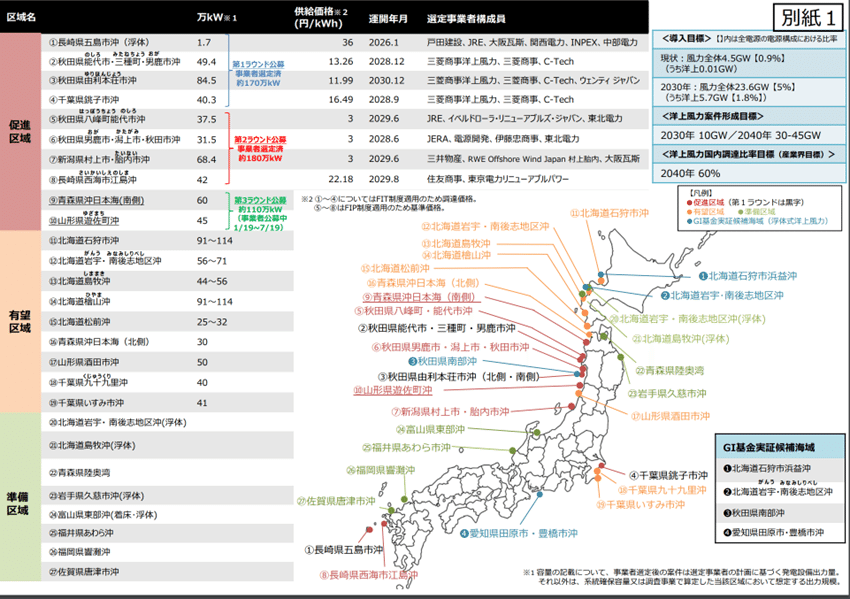

目標達成の鍵を握るのが洋上風力発電の動向です。政府は2020年に「洋上風力産業ビジョン」を発表しており、2030年には最大10GW程度、2040年には30〜45GWの導入を目標としています。

▼洋上風力発電に係る促進地域の現状(経済産業省)

2024年1月時点で稼働している洋上風力発電は合計0.3GW程度です。実際の公募・入札ペースや設計・着工期間を考えると2025年時点で本格的な稼働に至る施設は少なく、本格的に発電量の増加に寄与するのは2026年以降になると思われますが、2050年のゼロエミッションに向けて着実に歩みが進んでいます。

■明るい未来の兆しを、データで読み解こう

少子高齢化や地球温暖化など、データで語られる未来の多くは先行きが不安になる、暗いものが多かったように思います。しかし世の中には、そうではない、明るい未来に向けた努力や取り組みを表すデータもたくさんあります。そうした明るい未来の兆しを示すデータを私たちはこれからも見つけていきたいと考えています。未来への取り組みをしている事業者の皆さんには、2025年を機に、どんどんデータを公開していただけることを期待しています。

<参考情報>

ITR IT投資動向調査(ITR)

https://www.itr.co.jp/topics/pr-20241126-1

DX動向2024(IPA)

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/eid2eo0000002cs5-att/dx-trend-2024.pdf

【2025年最新】電子カルテ普及率がついに55%超へ。貴院にあった電カルの選定ポイントとは?(M3 DigiKar)

https://digikar.m3.com/articles/how-to-choice-emr/article15

第8次医療計画及び地域医療構想に関する状況(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000989555.pdf

医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-1.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001237012.pdf

令和5年度 事業所における介護労働実態調査(公益財団法人介護労働安定センター)

https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023_jittai_chousa_jigyousya_honpen.pdf

第6次エネルギー計画

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf

洋上風力産業ビジョン

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/yojo_furyoku/pdf/002_02_01_01.pdf

これまでの洋上風力政策の進捗

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/024_01_00.pdf

国内の洋上風力発電所一覧(Climate Integrate)

https://climateintegrate.org/wp-content/uploads/2024/05/f0eb0ac35f15c8fdbe917318bb231982-1.pdf

※本予測は、上記の各種統計データや成長曲線をもとに推計したものです。様々な要因により、実際の進展は異なる可能性があります。また、引用した報告書やデータについては、各機関の最新の公開情報をご確認ください。